यह पैनल 'काम ही काम, महिलाएं गुमनाम' नामक फ़ोटो प्रदर्शनी का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की विविधता को दर्ज किया गया है. ये सभी तस्वीरें साल 1993 से 2002 के बीच 10 राज्यों में घूम-घूम कर पी. साईनाथ द्वारा खींची गई हैं. यहां, पारी ने इस फ़ोटो प्रदर्शनी का रचनात्मकता के साथ डिजिटल प्रस्तुतीकरण किया है जिसे कई वर्षों तक देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाया जाता रहा है.

ईंट, कोयला, और पत्थर

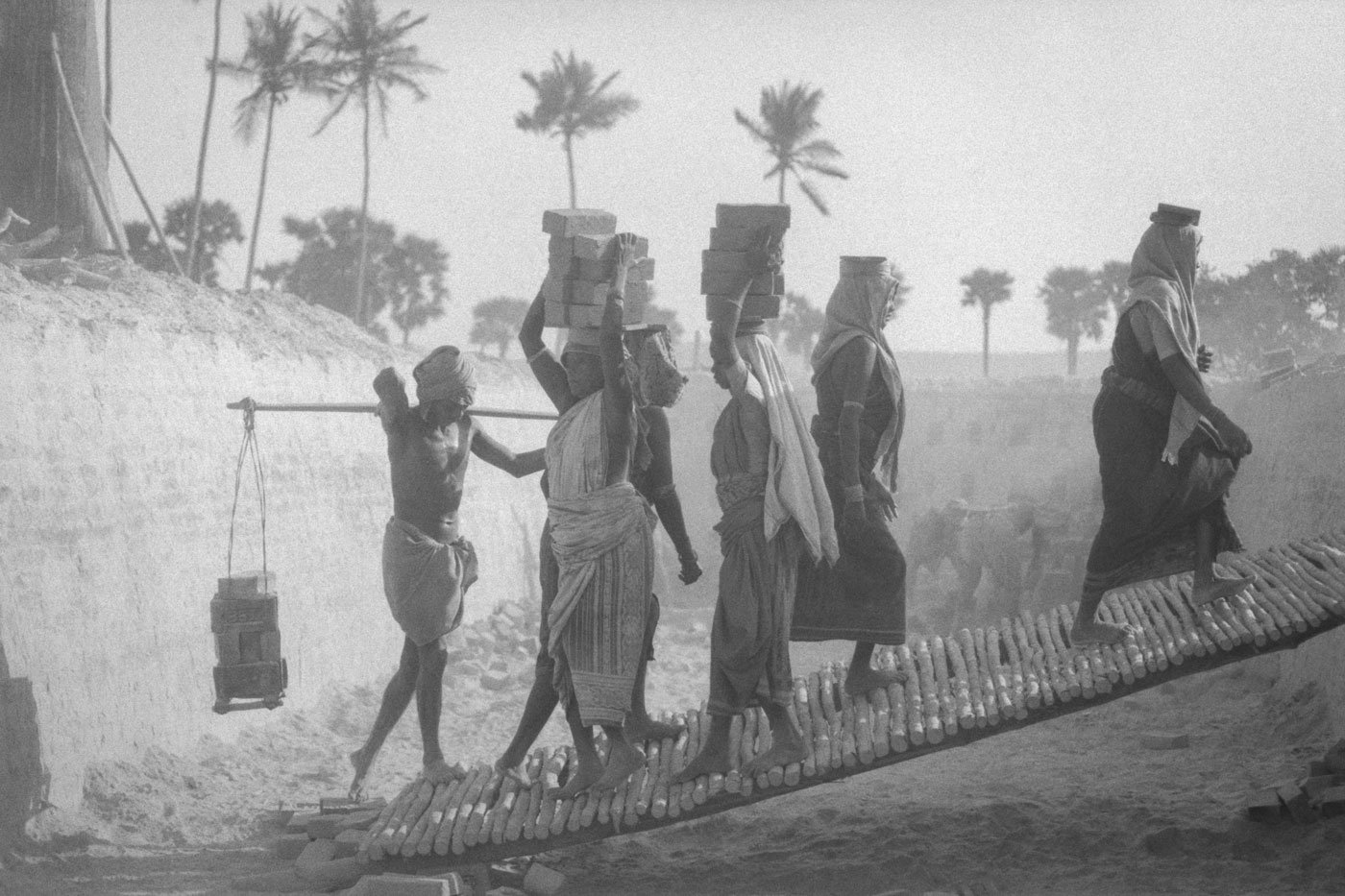

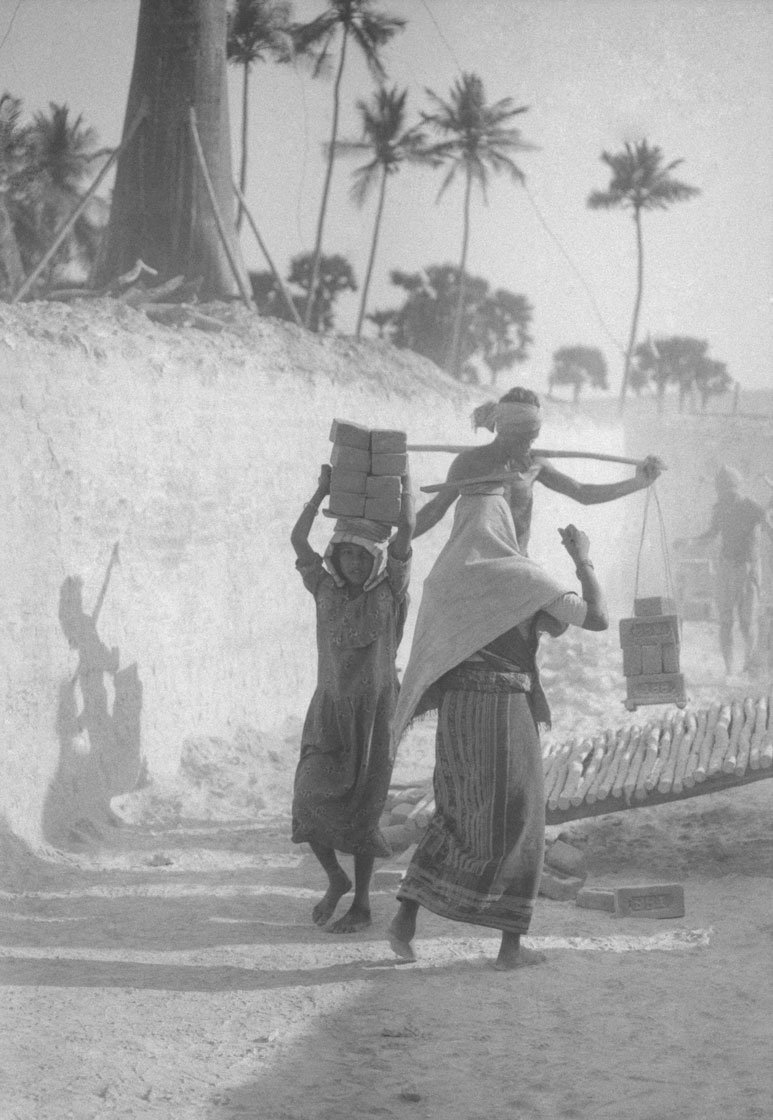

वे केवल नंगे पैर ही नहीं हैं, बल्कि उनके सिर पर गर्म इंटों का बोझ भी है. एक लाइन में चलती ये उड़ीसा की मज़दूर हैं, जो यहां आंध्र प्रदेश की एक ईंट भट्ठी में काम कर रही हैं. यहां का तापमान इस समय 49 डिग्री सेल्सियस है. भट्ठी के आसपास, जहां महिलाएं अधिकतर काम करती हैं, इससे कहीं ज़्यादा गर्मी है.

दिन भर काम करने के बाद प्रत्येक महिला को 10-12 रुपए मज़दूरी मिलती है, जो पुरुषों की 15-20 रुपए प्रति दिन की दयनीय मज़दूरी से भी कम है. ठेकेदार ‘अग्रिम’ भुगतान करके ऐसे प्रवासी मज़दूरों के पूरे परिवार को यहां ले आते हैं. ऐसे क़र्ज़ों के चलते ये प्रवासी मज़दूर ठेकेदारों से बंध जाते हैं और अक्सर उनके बंधुआ मज़दूर बन जाते हैं. यहां आने वाले 90 प्रतिशत लोग भूमिहीन या छोटे-ग़रीब किसान हैं.

न्यूनतम मज़दूरी वाले क़ानून का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद, इनमें से कोई भी मज़दूर शिकायत तक नहीं कर सकता. प्रवासी मज़दूरों के लिए बनाए गए पुराने क़ानून उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करते. उदाहरण के लिए, ये क़ानून आंध्र प्रदेश के श्रम विभाग को उड़िया मज़दूरों की सहायता के लिए मजबूर नहीं करते. और उड़ीसा के श्रम अधिकारियों के पास आंध्र प्रदेश में कोई अधिकार नहीं हैं. बंधुआ मज़दूरी के कारण, ईंट भट्टों में काम करने वाली बहुत सी महिलाएं और जवान लड़कियां यौन शोषण का भी शिकार होती हैं.

यह अकेली महिला मिट्टी और कीचड़ वाले जिस रास्ते से होकर जा रही है, वह कचरे का मैदान होने के साथ-साथ झारखंड के गोड्डा ज़िला की कोयले की खुली खदान भी है. इस क्षेत्र की कई अन्य महिलाओं की तरह, वह भी इस कचरे में से अपशिष्ट कोयला चुनती है, जिसे घरेलू ईंधन के रूप में बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं. यदि इन जैसे लोगों ने इसे नहीं चुना, तो यह कोयला बिना उपयोग के कचरे में इसी तरह पड़ा रह जाएगा. ऐसा करके वह राष्ट्र के लिए ऊर्जा बचाने का काम कर रही है, लेकिन क़ानून की नज़र में यह अपराध है.

खपरैल बनाती यह महिला छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रहती है. इनके परिवार ने अपनी छत इसलिए खो दी, क्योंकि वे अपना ऋण नहीं चुका सके थे. उनके पास केवल छत की खपरैलें ही बची थीं, जिन्हें बेचकर वे कुछ पैसा जुटा सकते थे और ऋण की किश्त चुका सकते थे; तो उन्होंने ऐसा ही किया. और अब यह महिला नए खपरैल बना रही है, ताकि पुराने खपरैलों की जगह इन्हें लगाया जा सके.

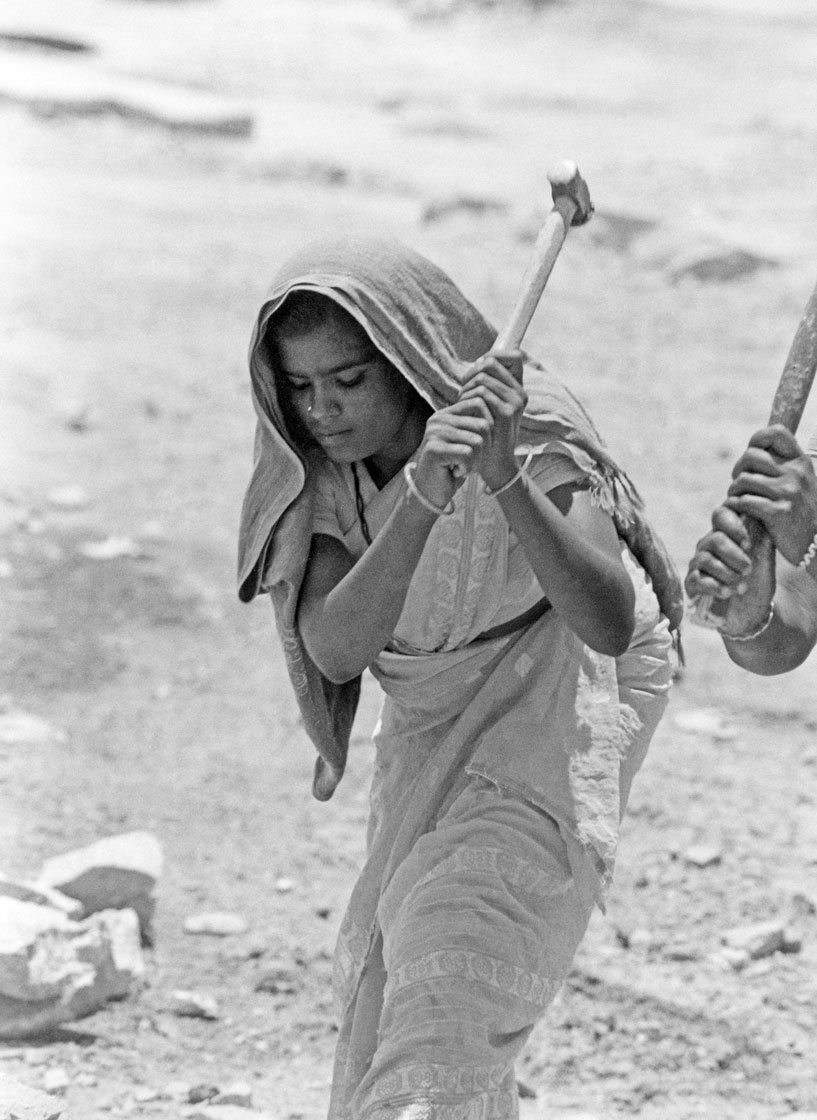

तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई ज़िले की, पत्थर तोड़ने वाली यह महिला अद्भुत है. वर्ष 1991 में लगभग 4,000 अति ग़रीब महिलाओं ने उन खदानों पर नियंत्रण पा लिया था जहां वे पहले कभी बंधुआ मज़दूर के रूप में काम किया करती थीं. उस समय के स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़े क़दम उठाने से यह संभव हो पाया था. नई साक्षर महिलाओं द्वारा संगठित कार्रवाई ने इसे हक़ीक़त में कर दिखाया था. और खदान की इन महिलाओं के परिवारों के जीवन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ. सरकार ने भी इन मेहनती नई ‘मालकिन’ महिलाओं से भारी राजस्व अर्जित किया. लेकिन यहां के ठेकेदारों ने बदलाव की इस प्रक्रिया पर क्रूर हमला किया, जो पहले इस क्षेत्र में अवैध खनन किया करते थे. तब उन्हें काफ़ी नुक़सान हुआ. फिर भी, बहुत सी महिलाएं अब भी बेहतर जीवन के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं.

सूर्यास्त के विपरीत दिशा में चलती ये महिलाएं गोड्डा की खुली कोयला खदानों के साथ लगे कचरे के मैदान को छोड़ कर जा रही हैं. उन्होंने दिन भर में जितना हो सकता था उतना अपशिष्ट कोयला चुना, और इससे पहले कि मानसून के बादल उन्हें कीचड़ और गीली मिट्टी के बीच फंसा दें, वे यहां से जा रही हैं. खानों और खदानों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या की आधिकारिक गणना अर्थहीन है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि अवैध खानों और उनकी परिधि में ख़तरनाक और जानलेवा काम करने वाली बहुत सी महिला मज़दूरों को गिना ही नहीं जाता. जैसे कि ये महिलाएं, जो कचरे के मैदान से बाहर निकल रही हैं. यदि उन्होंने दिन के अंत में 10 रुपए कमाए होंगे, वे भाग्यशाली कही जाएंगी.

इन सबके बीच उन्हें खानों में किए जाने वाले विस्फोट, ज़हरीली गैसों, चट्टानों की धूल और वायु से उत्पन्न होने वाली अन्य अशुद्धियों से गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी, 120 टन वाले डंप ट्रक, खदानों के किनारे आते हैं और खोदी जा चुकी खानों के ‘अतिरिक्त भार’, यानी ऊपरी मिट्टी को यहां फेंककर चले जाते हैं. और कुछ ग़रीब महिलाएं उस मिट्टी से अपशिष्ट कोयले को चुनने के लिए दौड़ लगा देती हैं, उन्हें इसके नीचे दब जाने के जोखिम की भी परवाह नहीं होती.

अनुवादः डॉ. मोहम्मद क़मर तबरेज़