“মহিলারা তো হামেশাই ডেকে পাঠায় আমাকে, কিংবা মাঝরাত্তিরে কোনও এক পুরুষ আত্মীয়কে কন্ডোম আনতে পাঠিয়ে দেয় আমার বাড়িতে,” বলে উঠলেন কলাবতী সোনি। রাতদুপুরে এইসব কাজ করতে হলেও টিকারি গ্রামের ৫৪ বছর বয়সী এই 'ডিপো দিদি' কিন্তু মোটেই বিরক্ত হন না। “রাত হলেও আমার ঝাঁপ পড়ে না,” মজা করে বললেন তিনি, উত্তরপ্রদেশের আমেঠি জেলায় তাঁর ছোট্ট বাড়িটির বারান্দায় একটি খাটিয়া পেতে বসেছিলেন। নিজের কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ইতনি কোই বড়ি বাত নহিঁ হ্যায় [এ আর এমন কি বড়ো ব্যাপার!]।”

এই গ্রামে কর্মরত একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে জনৈক ‘ডিপো দিদির’ কথা শুনে নেহাতই কৌতূহলের বশে গিয়ে উঠেছিলাম তাঁর ছোট্ট দোতলা বাড়িতে। নাতিকে ডেকে বললেন কলাবতী: “খোকা, যাও তো ওই ব্যাগটা নিয়ে এসো।” চোখের নিমেষে সে ছেলে ঘরের ভিতর ছুটে গিয়ে মোটাসোটা একখান প্লাস্টিকের থলি এনে হাজির করল। সেটা খুলতে না খুলতেই বেরিয়ে এল বিবিধ জিনিস - কন্ডোম, স্যানিটারি ন্যাপকিন, গর্ভনিরোধক বড়ি এবং ওরাল রিহাইড্রেশন প্যাকেট। একে একে সেগুলি খাটিয়ার উপর সাজিয়ে রাখলেন কলাবতী।

"ইতনি কোই বড়ি বাত নহিঁ হ্যায়," ছড়ার মতো করে আউড়ে চলেছিলেন তিনি। তা হঠাৎ এই টিকারি গাঁয়ের 'ডিপো দিদি' হয়ে উঠলেন কেমন করে? জবাব এল: "শুরুতে আমি সাংসারিক সব টুকিটাকি জিনিস নিয়ে কথা বলতাম। বাড়ির অবস্থা, শাশুড়িদের নিয়ে নালিশ, বাচ্চাকাচ্চার খবর, এই আর কি। মন দিয়ে শুনতাম। আসলে আড্ডা দিতে আমার জুড়ি মেলা ভার, তারপর, ধীরে ধীরে এসব গালগল্পের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারলাম যে মহিলাদের সমস্যাগুলো মোটের উপর একই ধাঁচের। একে অপরের পাশে না দাঁড়িয়ে যাই কোথা বলুন তো? এটুকুই যা।"

এই ডাকনামের উৎস 'ডিপো হোল্ডার', স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত এই শব্দবন্ধটি সেই সকল মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত হয় যাঁরা সমাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করার পাশাপাশি সুস্থ থাকার বিবিধ টোটকা বাতলে দেন। তবে কলাবতী কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি বা আশাকর্মী (অ্যাক্রেডিটেড স্বাস্থ্যকর্মী) দুটোর একটিও নন, অর্থাৎ সরকারিভাবে গ্রামীণ ডিপো হোল্ডার হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নিদেনপক্ষে ঝোলা-ছাপ হাতুড়ে ডাক্তারও (লাইসেন্সহীন চিকিৎসক) নন এই মানুষটি। তবে প্রজনন সংক্রান্ত পরিচর্যায় একটি মহিলার ন্যূনতম যা যা দরকার লাগতে পারে, তা প্রায় সবই মজুত রাখেন কলাবতী। উপরন্তু তাঁর সঙ্গে দুই দণ্ড কথা বললে যৌনতা তথা প্রজনন বিষয়ে সমস্ত উদ্বেগ কেটে যায়।

বাঁদিকে: ফুলেল ছাপের শাড়ি পরিহিত কলাবতী সোনি, ডানদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আশাকর্মী বিনীতা সোনি। ডানদিকে: বিতরণ করবেন বলে আশাকর্মীরা যেসব সামগ্রী বয়ে নিয়ে বেড়ান, তারই কয়েকটি – কন্ডোম, গর্ভনিরোধক বড়ি, ওআরএসের প্যাকেট, আয়রন সাপ্লিমেন্ট – কলাবতীর ঝুলিতেও দেখা মেলে এসবের

এই যে তিনি সক্রিয়ভাবে গ্রামের মহিলাদের সাহায্য করেন, কবে থেকে করছেন এসব? তারিখটা সঠিকভাবে বলতে পারলেন না বটে, তবে জবাব দিলেন: “১৫ বছর ধরে দেখছি [এই কাজের সূত্রে], মুখে রক্ত তুলে কাজ করছেন আশাকর্মীরা, দিনকে দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন সবাই। একবার কী হয়েছিল জানেন? এক গর্ভবতী মহিলার কিছু আয়রন ট্যাবলেট দরকার, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে সেসব ওষুধপত্র দেওয়ার মতো সময় পাচ্ছিলেন না একজন আশাকর্মী, তাই তাঁকে বললাম বড়িগুলো আমার কাছে রেখে যেতে। এটাও বললাম যে ট্যাবলেটগুলো কখন খেতে হবে সেসব দ্বায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়ে দেব। এভাবেই পথচলা শুরু করেছিলাম।”

নববধূ হোক কিংবা বাড়ির প্রবীণা মহিলা, এ প্রজন্ম থেকে সে প্রজন্ম জুড়ে সুনাম কুড়িয়েছেন কলাবতী। গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ, একাধারে দুটি শূন্যস্থান পুরণ করেছেন তিনি। একরাশ প্রশ্ন এসে জট পাকিয়ে উঠল মাথার ভিতর: কামনা, বাসনা, স্বামী তথা বাড়ির লোকের সঙ্গে সম্পর্ক, গর্ভকালীন অবস্থা, গর্ভনিরোধক পন্থা – মহিলারা এ জাতীয় কথাবার্তা আনেন কেমনভাবে আলোচনায়? এসব কথা কি ওঁরা খোলাখুলি বলেন, নাকি কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন? কোথায় হয় এই ধরনের কথোপকথন? এই যে মহিলারা একে অপরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও শান্তির আশ্রয় খুঁজে হয়ত বা নিজের শরীর সম্পর্কে তথ্য হাসিল করে নিতে পারছেন, এরকম একটা মুক্ত পরিসর বানালেন কেমন করে কলাবতী?

“দশ বছর আগেও, এইসব জিনিস নিয়ে কথা বলতে গেলে সময়ও লাগত প্রচুর, খাটতেও হত এন্তার,” জানালেন তিনি, “[দুটি সন্তানের জন্মের ভিতর] সময়ের ফারাক, গর্ভনিরোধক উপায় কিংবা নাতিনাতনি – বাড়ির বয়স্ক লোকজন [মহিলা ও পুরুষ দুই-ই] তো কথাই বলতে চাইত না এগুলো নিয়ে। ওঁনারা বলতেন যে 'বিগাড়নে আ গয়ি হামারি বহু কো [এই যে, এসে গেছে আমাদের বৌমার মাথা খেতে]'। এখন কিন্তু পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টেছে। নতুন বৌমারা অনেক বেশি সচেতন, কৌতূহলী, কন্ডোম লাগবে কিনা সে কথা নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে।" নিছক আড্ডার ছলে এসব আলোচনা করেন বলেই বোধহয় প্রজনন সংক্রান্ত অধিকারের পিলসুজ আজও নেভেনি। নববধূদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আড্ডা সাজিয়ে নেন, হাতে হাতে ঘোরে চায়ের পেয়ালা, তারই মাঝে তথ্য বিলিয়ে দেন কলাবতী। তাঁর কথায়: "ওদেরকে বলি যে সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে দুটো সন্তানের মাঝে বছর তিনেকের ফাঁক রাখতেই হবে।"

“শাশুড়িদেরও মতিগতি পাল্টেছে, আগের মতো নেই আর,” মুচকি হেসে বলে উঠলেন তিনি, ওঁর নিজের শাশুড়ি মারা গেছেন ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, হয়তো বা তাঁর কথাই মনে পড়ছিল কলাবতীর। প্রথম প্রথম বাড়িতে যখন কন্ডোম আর গর্ভনিরোধক বড়ি মজুত করতে শুরু করেন, তখন লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন। এসব কার্যকলাপে সায় দিতেন না তাঁর শাশুড়ি, উনি ভাবতেন যে পরের শোয়ার ঘরে নাক গলানো পাপ, কে কীভাবে নিজের ভবিষ্যত বাঁধবে সেটা নাকি তাদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, মৃত্যুর আগে কিন্তু হার মেনেছিলেন সে মানুষটি, কলাবতীর পাশে এসে দাঁড়িয়েওছিলেন।

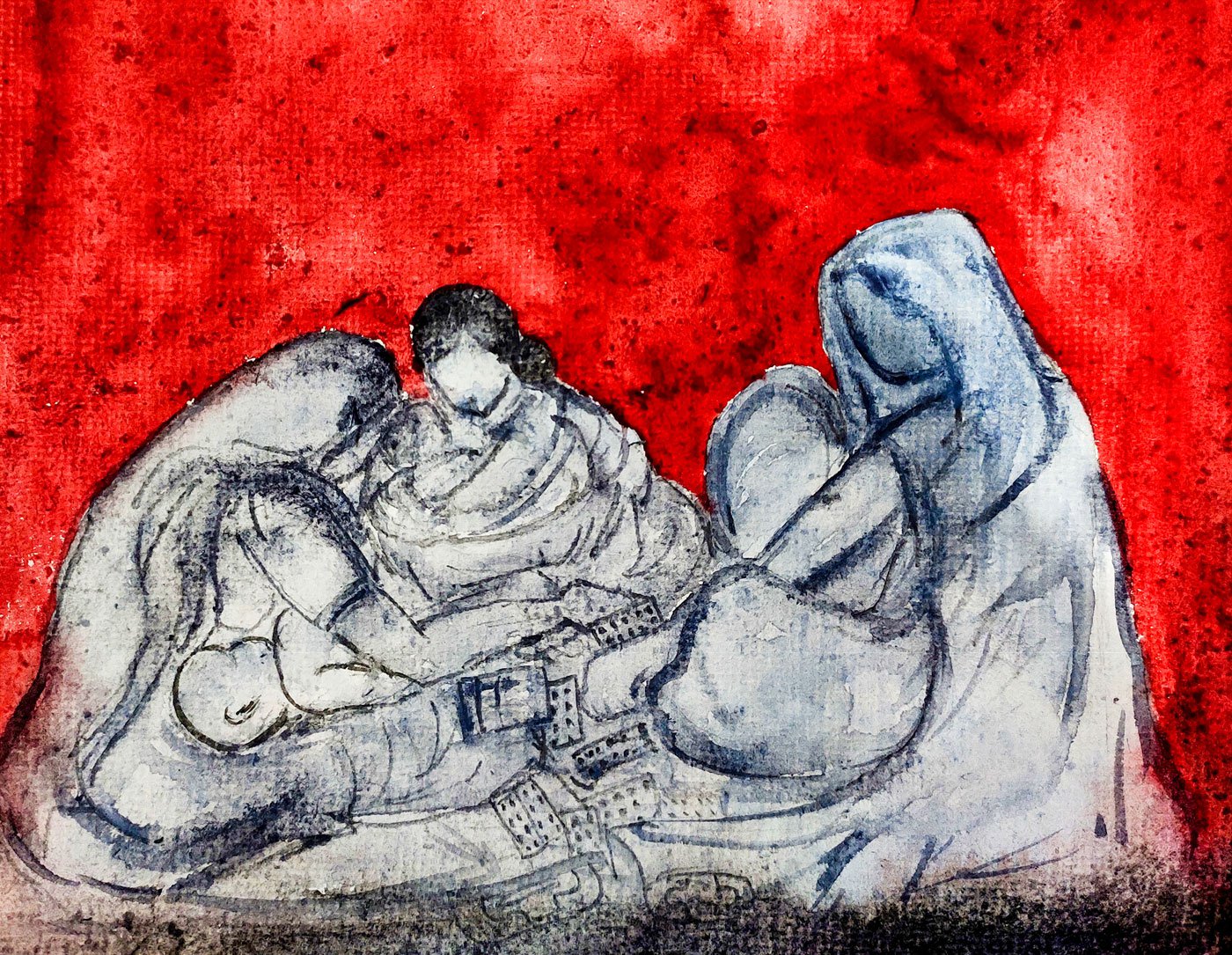

টিকারি গ্রামের নববধূ ও প্রবীণা মহিলা, কাজের দ্বারা সব্বার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ শূন্যস্থান পুরণ করেছেন কলাবতী

“উনি ভাবতেন এগুলোর কোনও দরকার নেই, ঘুরিয়ে বলতে গেলে নেহাতই বাজে কাজ। সদ্য সদ্য বিয়ে হয়েছে তখন, একের পর এক তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম আমি – প্রথমে যমজ দুটি ছেলে, তারপর একটি মেয়ে। দেখতে না দেখতে তৃতীয়বারের জন্য পোয়াতি হলাম। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, দিনের পর দিন যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছি। এখন মনে হয়, কী কী করা উচিত আর অনুচিত এইসব বলে বোঝানোর জন্য কেউ একটা যদি থাকত, খুব ভাল হত। বড্ড অসহায় লাগত তখন। তিন নম্বর বাচ্চাটা আর বাঁচল না, রাগে দুঃখে ফেটে পড়েছিলাম আমি,” একটা পয়সাও না নিয়ে কেন এভাবে পরের জন্য খেটে মরেন, সেটাই বোঝাতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন কলাবতী, “এভাবে কেন কাজ করি জানেন? কারণ এইটা সব্বার দরকার বলে আমি মনে করি, একজন সহেলির থেকে পরামর্শ পাওয়া।” আরও একটা কথা মনে করালেন আমাদের, এই একই কাজ করতে গেলে একজন আশাকর্মী যে দুর্বিষহ চাপের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হন, সেটা কলাবতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, একজন আশাকর্মীর মতো মাসিক বা বাৎসরিক কোনও পরিসংখ্যানের লক্ষ্যও নেই তাঁর।

প্রজনন সংক্রান্ত অধিকারের কথা বলতে গেলে কেবলই ডাক্তারি শাস্ত্রের বুলি আউড়ে যান সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী এবং এনজিওর লোকজন, অথচ কলাবতীর আঙ্গিকটা অনেক বেশি সহজ, সাবলীল, গল্পগাছায় ঘেরা। তবে নিজের জন্য যে ভূমিকাটি তিনি বানিয়েছেন, এটার পিছনে যে কী কী বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর ধারণাগুলি বেশ স্বচ্ছ: “কোনও মহিলার যদি হঠাৎ করে ব্যথা ওঠে, বা আকস্মিক কোনও সমস্যা দেখা দেয়, ওরা কিন্তু আমায় ডাকবে না।” এমন সময়ে হয় তাঁরা আশাকর্মীদের দ্বারস্থ হবেন, কিংবা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে উঠবেন।

আজ তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন আশাকর্মীদের সঙ্গে। কন্ডোম, ওষুধপত্র তথা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিলিবণ্টন করতে সর্বদা এগিয়ে আছেন কলাবতী। সপ্তাহ দুয়েক বাদে বাদে গর্ভনিরোধক জিনিসপত্র আনতে বাড়ি থেকে ২৫ হাঁটাপথ পেরিয়ে পৌঁছে যান ভেটুয়া ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। যারই দরকার পড়ুক না কেন, এসব তিনি সর্বদা মজুত রাখেন নিজের ঘরে। গ্রামের মহিলারা কোনও কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না যেতে পারলে এগুলো তখন কাজে আসে। সে কন্ডোম হোক বা সহেলি গোলি (গর্ভনিরোধক বড়ি), যাঁর যেটা দরকার সেটার জন্য এসে হাত পাতেন কলাবতীর কাছে। "হর ওয়খ্ত ঘরে মজুত রাখি আমি। তবে আমি তো বাড়ি বাড়ি গিয়েও দিয়ে আসি, জরুরত হলে বানিয়ে নিই কোনও একটা বাহানা," বললেন কলাবতী।

বড়িগুলো তিনি বিনামূল্যেই নিয়ে আসেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে। তবে হ্যাঁ, কন্ডোম আর স্যানিটারি প্যাডগুলো কিন্তু স্থানীয় একটা ওষুধের দোকান থেকেই কিনতে হয়। এসবের খরচা হয় এনজিওরা বহন করে, যারা ওই এলাকায় কাজ করছে আর কি, নয়তো নিজের গাঁটের কড়ি খসান কলাবতী।

বাঁদিকে: 'ডিপো দিদি' কলাবতী সোনি ও আশাকর্মী বিনীতা সোনির সঙ্গে কথা বলছেন টিকারির মহিলারা। ডানদিকে: ২০২০ সালে যখন লকডাউন চলছিল, কলাবতী তখন লুকিয়ে লুকিয়ে মহিলাদের সঙ্গে দেখা করে কন্ডোম এবং মালা-এন ও সহেলির মতো গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট বিলোতেন

২০২০ সালের লকডাউনের মাসগুলো সামলাতে গিয়ে বেশ নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বাইরে বেরোনো বারণ, তাই শুধুমাত্র গর্ভনিরোধক সামগ্রীর খাতিরেই মহিলাদের থেকে প্রতিদিন বার পাঁচেক করে ডাক পড়ছিল তাঁর। "মরদরা কেউ কোথাও বেরোচ্ছিল না; কাজকম্ম নেই, গর্ভবতী হওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল মেয়েরা। অনেকে তো হয়েওছিল। যতদিন ওষুধপত্তর মজুত ছিল, গোপনে ওদের সঙ্গে মোলাকাত করতাম বাড়ির বাইরে, এই ধরুন মাঠেঘাটে। কন্ডোম, সহেলি গোলি, এসব বিলিয়ে দিতাম," বললেন কলাবতী। যৌন আকাঙ্খা তো মেয়েদেরও থাকে, আর "সহবাস করার ইচ্ছেটা তো আর বলে-কয়ে আসে না।"

“ভেবেচিন্তে রেশন করে চলতাম। দিনে দিনে চাহিদা বাড়ছিল, দরকার মাফিক জিনিসও মিলছিল না। আর কীই বা করতাম আমি? লকডাউনের সময় গাঁয়ের সাতটা মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ল, অথচ ওদের একজনও পোয়াতি হতে চায়নি, বেশ ভালভাবেই জানি আমি। আপনি চাইলেই কি আদৌ কিছু করতে পারতেন?” স্পষ্ট ভাষায় সওয়াল করলেন তিনি। তাঁর দৃঢ় ধারণা, দেশের ঘাড়ে লকডাউনের বোঝা চাপানোর সময় মহিলাদের কথা একটিবারের জন্য হলেও ভেবে দেখেনি সরকার বাহাদুর। তাঁর জবানে: “কৌন সোচতা হ্যায় ইন্ সব চিজো কে বারে মেঁ, কি ইয়েহ্ ভি জরুরি হ্যায় [এসব নিয়ে আর কেই বা ভাবে, এগুলোও যে কতটা জরুরি]?”

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বয়সের মহিলারা নিজেদের জীবন, লক্ষ্য, সমস্যার সমস্ত ঝুলি উপুড় করে দিয়েছেন এই মানুষটির কাছে। ধীরপদে গড়ে উঠেছে অটুট বিশ্বাস। একগাল হেসে কলাবতী জানালেন: “আমি কিন্তু ওদের সব গপ্পগাছা আর গোপন কথার ডিপো-ও।”

পারি এবং কাউন্টার মিডিয়া ট্রাস্টের গ্রামীণ ভারতের কিশোরী এবং তরুণীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দেশব্যাপী রিপোর্টিং প্রকল্পটি পপুলেশন ফাউন্ডেশন সমর্থিত একটি যৌথ উদ্যোগের অংশ যার লক্ষ্য প্রান্তবাসী এই মেয়েদের এবং সাধারণ মানুষের স্বর এবং যাপিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়টিকে ঘিরে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।

নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করতে চাইলে zahra@ruralindiaonline.org –এই ইমেল আইডিতে লিখুন এবং সঙ্গে সিসি করুন namita@ruralindiaonline.org – এই আইডিতে।

অনুবাদ: জশুয়া বোধিনেত্র (শুভঙ্কর দাস)